ルイーズ・ブルジョワ展評

醜

い

美

術

館

キ

ュ

レ

ー

シ

ョ

ン

の 姿

2024.12

李静文

Layers 創刊号_寄稿

2024.12

李静文

Layers 創刊号_寄稿

少し前、森美術館にルイス・ブルジョワの展覧会を見に行ったが、見終わった後、キュレーターである私自身、特に怒りと申し訳なさを感じた。

ルイーズの作品は、アーティストの個人的な体験やトラウマ的なエピファニーの乗り物として、非常に直感的で強烈な形をとっている。 彼女の作品の視点がコンセプチュアルな運動の過程に追いついていないのは、フロイトの影響なのか、当時の女性彫刻家の名前を名乗らなければならなかったからなのか、作品そのものや作品のコンセプトに矛盾が見られる。

図1.デコポコのカッティングシート

図1.デコポコのカッティングシート

コンセプトの中にある一見とてもパーソナルな物語(それは当時の鑑賞者に覗き見的な快楽を与えた)、当時の女性運動のトレンドに応えるために表現された力強さ、これらはすべて現代的なものであり、現代のキュレーターが注目すべき可能性である。 本展で彼女の作品を現代の視点から見直すこと、東アジアの女性運動の視点から解釈すること、日本社会やコレクターへの特別な愛情から、作品に反映された日本社会の問題点を引き出すこと......などなど、可能性が無限大、、なのに、この展覧会のキュレーションは、起承転結もなく、カルチャー文脈もなく、独自の視点もなく、鑑賞の論理もなく、空間演出もなく、最も基本的なカッティングシートの掲示(図1)すらいい加減で、本当に鑑賞者に失礼すぎるし、アーティストにも失礼すぎるし、展示物を提供してくれるコレクターたちにも失礼すぎるし、美術館というアイデンティティにも学芸員という職業にも失礼すぎる。

図2.第二展示室の代表的なクモの作品だけど、照明が暗すぎてディテールがわからない。図3.第二展示室の作品キャプション

図2.第二展示室の代表的なクモの作品だけど、照明が暗すぎてディテールがわからない。図3.第二展示室の作品キャプション

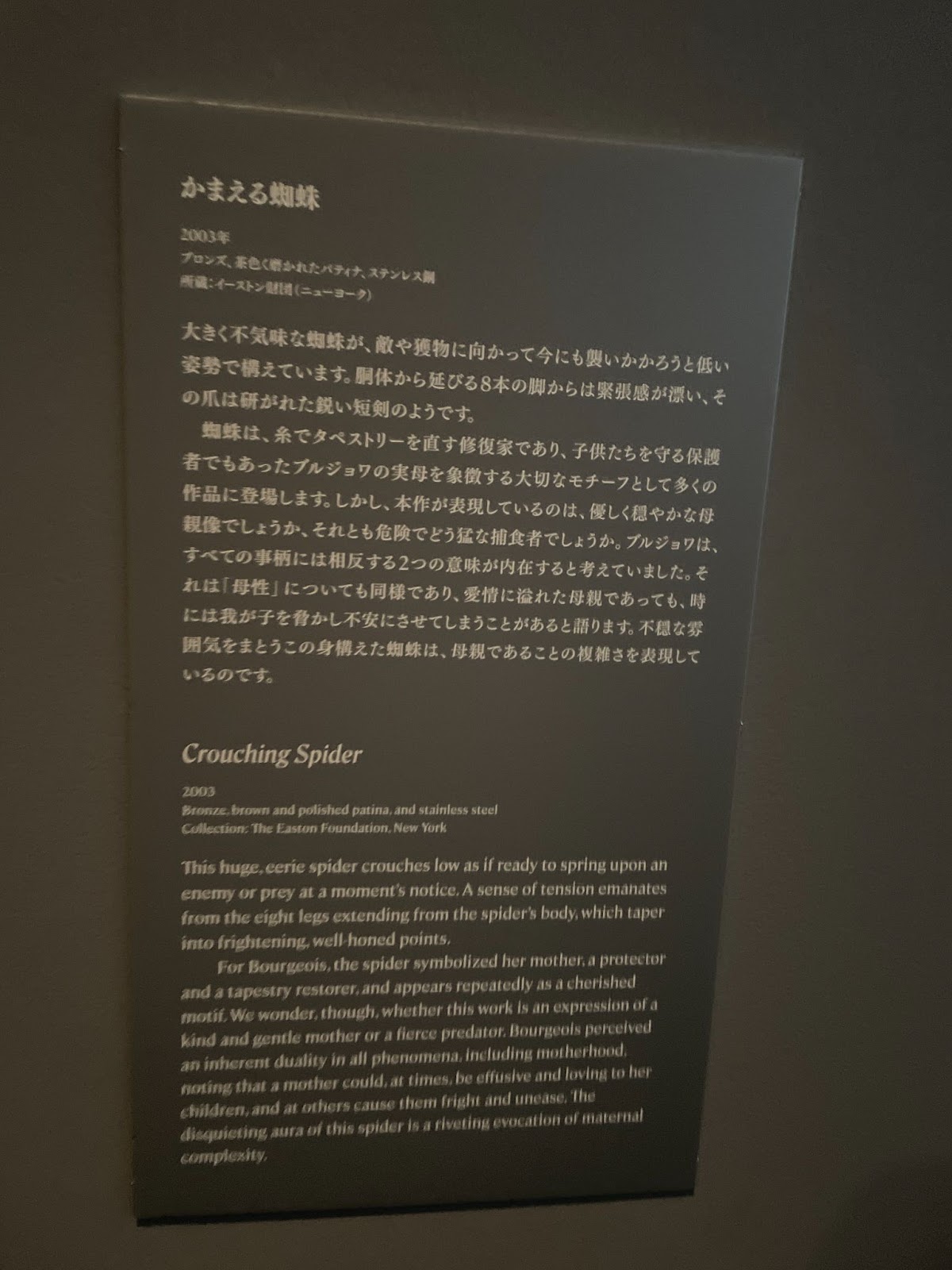

薄暗い第二展示室の蜘蛛(図2)には思わず笑ってしまった。暗くて見えないね。でもただ見にくいという単純な問題ではない。ハリポッターのロンがクモを恐れているのは、お気に入りのクマのぬいぐるみが瞬時に腕の中で巨大な生きたクモに変わってしまうからだという背景があるからこそ、観客は勇敢にクモを撃退するロンに共感できるのだ。さて、なぜルイーズはクモを作ったのか。この展覧会のキャプション(図3)にも書いたように、クモは母性を象徴し、保護者と攻撃者の母性をひとつにまとめたものである。でもいったい、なぜ彼女はこの作品を作ったのか、なぜ彼女にとってクモが母性を象徴するのか、なぜそのような母性を表現したのか、彼女はクモのイメージを通して本当は何を表現したかったのか。この展覧会のキャプションを通してが解できなかったし、解くためのヒントすらなかった。このクモの作品だけでなく、その後の細かいキャプションの貼ってある作品のほとんどがそうで、まるで小学生が命題の作文を書くように、手に届いた本の中にこう書いたからコピペして好き勝手なことを書いて、論理も理由もなく、読者が何を考えているかなんて気にしていないし、別にいい文章を書こうとしていない。そして、森美のキュレーションにとって、展覧会はどこまで一個のまとめたものとして存在しうるのかわからないけれども、常識的には最後の展覧会グッズの物販スペースは含まれているはず。展覧会の中にあんなにフロイト精神分析の影響を受けたという話をしていたのに、作品から明らかにボディと無意識に興味を持っていることがわかるのに、最後の物販スペースに置いてある関連書籍はまさかの現代フェミニズムだった。別に現代のフェミニズムを提示するのはぜんぜん問題なけれども、少なくとも展示の中で第四波までの思想転換とルイーズの作品とのつながりを語ってもらわないと、キュレーターさんの手元にある本しか持ってこられないではないかとしか思わない。

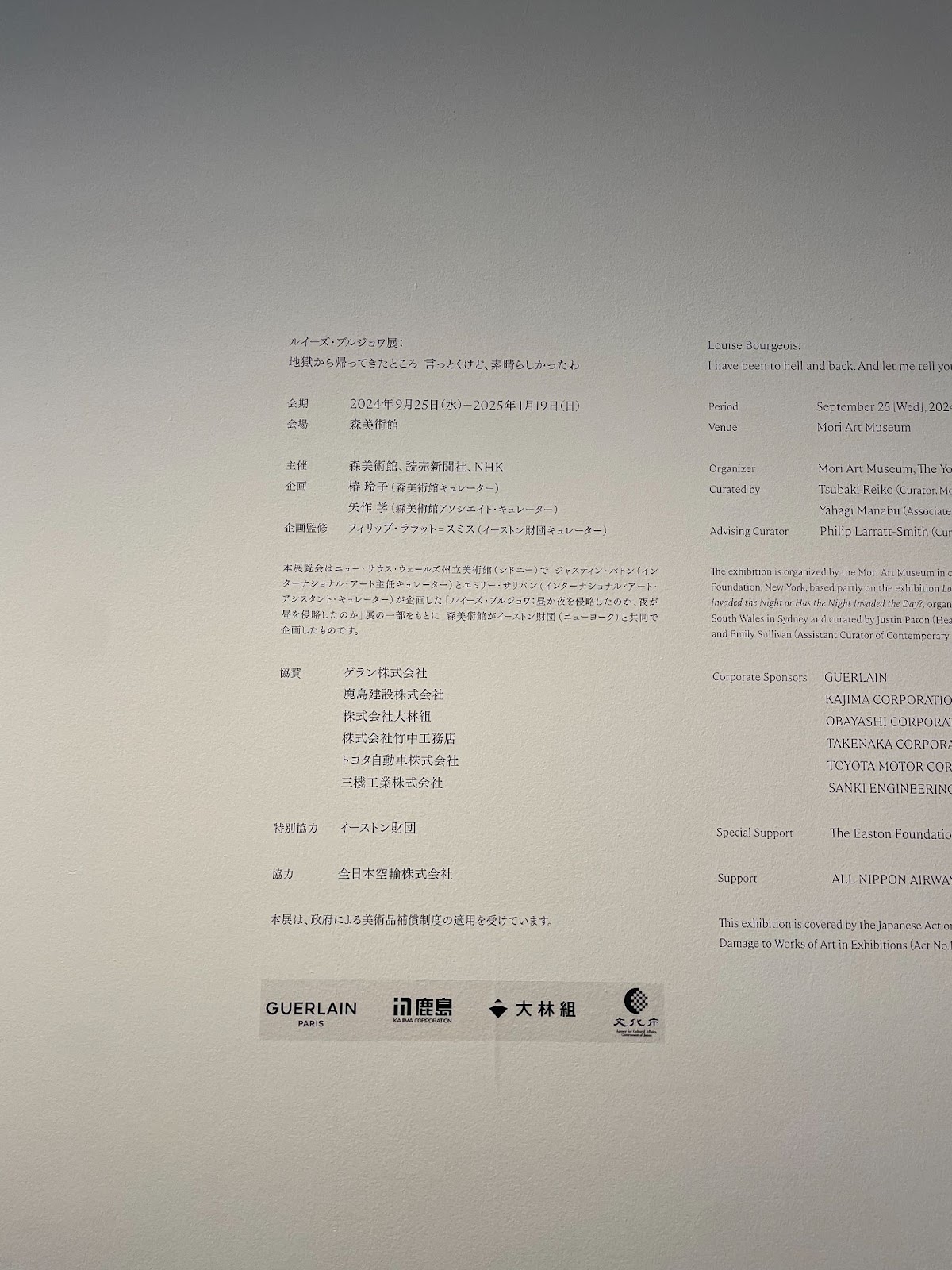

私があまり情報に接していないからかもしれないが、森美術館が「展覧会を開催する資金がない」と批判されているのを見て、無力感を感じている。確かに流行前に比べれば展覧会に回せる金額は減っているが、森美術館が日本全国で最も多くの財源を持ち、コラボレーションやスポンサーを引っ張ってこられる私立美術館であることに触れないわけにはいかないだろう。以前は本を出版することにそれほど誇りを持っていたのに、どうして今は最も基本的なカッティングシートとライティングさえできないのだろう。椿玲子さん、矢作学さん、片岡真実さん、既得権益者のままでいられていいの?美術とアート業界に対する責任感はこれでいいの?美術館としての教育機能はこれでいいの?

図4. 展覧会を組み立てる人たち。

図4. 展覧会を組み立てる人たち。

SNSでは、二言三言の文章に写真を添えて、この展覧会をいいねしている人がたくさんいた。アートの現場にいる人として、アートに興味を持ち、アートシーンに足を運ぶ人が増えることは確かに願っている。しかし、ただ足を運んでビジュアルを体験するだけで、本当にいいのだろうか?作品よりも、その日の六本木のアフタヌーンティーの方が印象に残らないだろうか(何しろ本当に胃袋の中に入って消化していたから)。観客が展覧会を見るだけでなく、みてからの思考を楽しんでいけたら、美術館側もどんどん成長していくだろう。美術館だけ頼ってもしょうがない、世の美意識と世論の力を信じてみたい。

ルイーズの作品は、アーティストの個人的な体験やトラウマ的なエピファニーの乗り物として、非常に直感的で強烈な形をとっている。 彼女の作品の視点がコンセプチュアルな運動の過程に追いついていないのは、フロイトの影響なのか、当時の女性彫刻家の名前を名乗らなければならなかったからなのか、作品そのものや作品のコンセプトに矛盾が見られる。

コンセプトの中にある一見とてもパーソナルな物語(それは当時の鑑賞者に覗き見的な快楽を与えた)、当時の女性運動のトレンドに応えるために表現された力強さ、これらはすべて現代的なものであり、現代のキュレーターが注目すべき可能性である。 本展で彼女の作品を現代の視点から見直すこと、東アジアの女性運動の視点から解釈すること、日本社会やコレクターへの特別な愛情から、作品に反映された日本社会の問題点を引き出すこと......などなど、可能性が無限大、、なのに、この展覧会のキュレーションは、起承転結もなく、カルチャー文脈もなく、独自の視点もなく、鑑賞の論理もなく、空間演出もなく、最も基本的なカッティングシートの掲示(図1)すらいい加減で、本当に鑑賞者に失礼すぎるし、アーティストにも失礼すぎるし、展示物を提供してくれるコレクターたちにも失礼すぎるし、美術館というアイデンティティにも学芸員という職業にも失礼すぎる。

薄暗い第二展示室の蜘蛛(図2)には思わず笑ってしまった。暗くて見えないね。でもただ見にくいという単純な問題ではない。ハリポッターのロンがクモを恐れているのは、お気に入りのクマのぬいぐるみが瞬時に腕の中で巨大な生きたクモに変わってしまうからだという背景があるからこそ、観客は勇敢にクモを撃退するロンに共感できるのだ。さて、なぜルイーズはクモを作ったのか。この展覧会のキャプション(図3)にも書いたように、クモは母性を象徴し、保護者と攻撃者の母性をひとつにまとめたものである。でもいったい、なぜ彼女はこの作品を作ったのか、なぜ彼女にとってクモが母性を象徴するのか、なぜそのような母性を表現したのか、彼女はクモのイメージを通して本当は何を表現したかったのか。この展覧会のキャプションを通してが解できなかったし、解くためのヒントすらなかった。このクモの作品だけでなく、その後の細かいキャプションの貼ってある作品のほとんどがそうで、まるで小学生が命題の作文を書くように、手に届いた本の中にこう書いたからコピペして好き勝手なことを書いて、論理も理由もなく、読者が何を考えているかなんて気にしていないし、別にいい文章を書こうとしていない。そして、森美のキュレーションにとって、展覧会はどこまで一個のまとめたものとして存在しうるのかわからないけれども、常識的には最後の展覧会グッズの物販スペースは含まれているはず。展覧会の中にあんなにフロイト精神分析の影響を受けたという話をしていたのに、作品から明らかにボディと無意識に興味を持っていることがわかるのに、最後の物販スペースに置いてある関連書籍はまさかの現代フェミニズムだった。別に現代のフェミニズムを提示するのはぜんぜん問題なけれども、少なくとも展示の中で第四波までの思想転換とルイーズの作品とのつながりを語ってもらわないと、キュレーターさんの手元にある本しか持ってこられないではないかとしか思わない。

私があまり情報に接していないからかもしれないが、森美術館が「展覧会を開催する資金がない」と批判されているのを見て、無力感を感じている。確かに流行前に比べれば展覧会に回せる金額は減っているが、森美術館が日本全国で最も多くの財源を持ち、コラボレーションやスポンサーを引っ張ってこられる私立美術館であることに触れないわけにはいかないだろう。以前は本を出版することにそれほど誇りを持っていたのに、どうして今は最も基本的なカッティングシートとライティングさえできないのだろう。椿玲子さん、矢作学さん、片岡真実さん、既得権益者のままでいられていいの?美術とアート業界に対する責任感はこれでいいの?美術館としての教育機能はこれでいいの?

SNSでは、二言三言の文章に写真を添えて、この展覧会をいいねしている人がたくさんいた。アートの現場にいる人として、アートに興味を持ち、アートシーンに足を運ぶ人が増えることは確かに願っている。しかし、ただ足を運んでビジュアルを体験するだけで、本当にいいのだろうか?作品よりも、その日の六本木のアフタヌーンティーの方が印象に残らないだろうか(何しろ本当に胃袋の中に入って消化していたから)。観客が展覧会を見るだけでなく、みてからの思考を楽しんでいけたら、美術館側もどんどん成長していくだろう。美術館だけ頼ってもしょうがない、世の美意識と世論の力を信じてみたい。

2024年10月

東京

李静文

東京

李静文