Mikke キュレーターズ・コンペティション 受賞者展

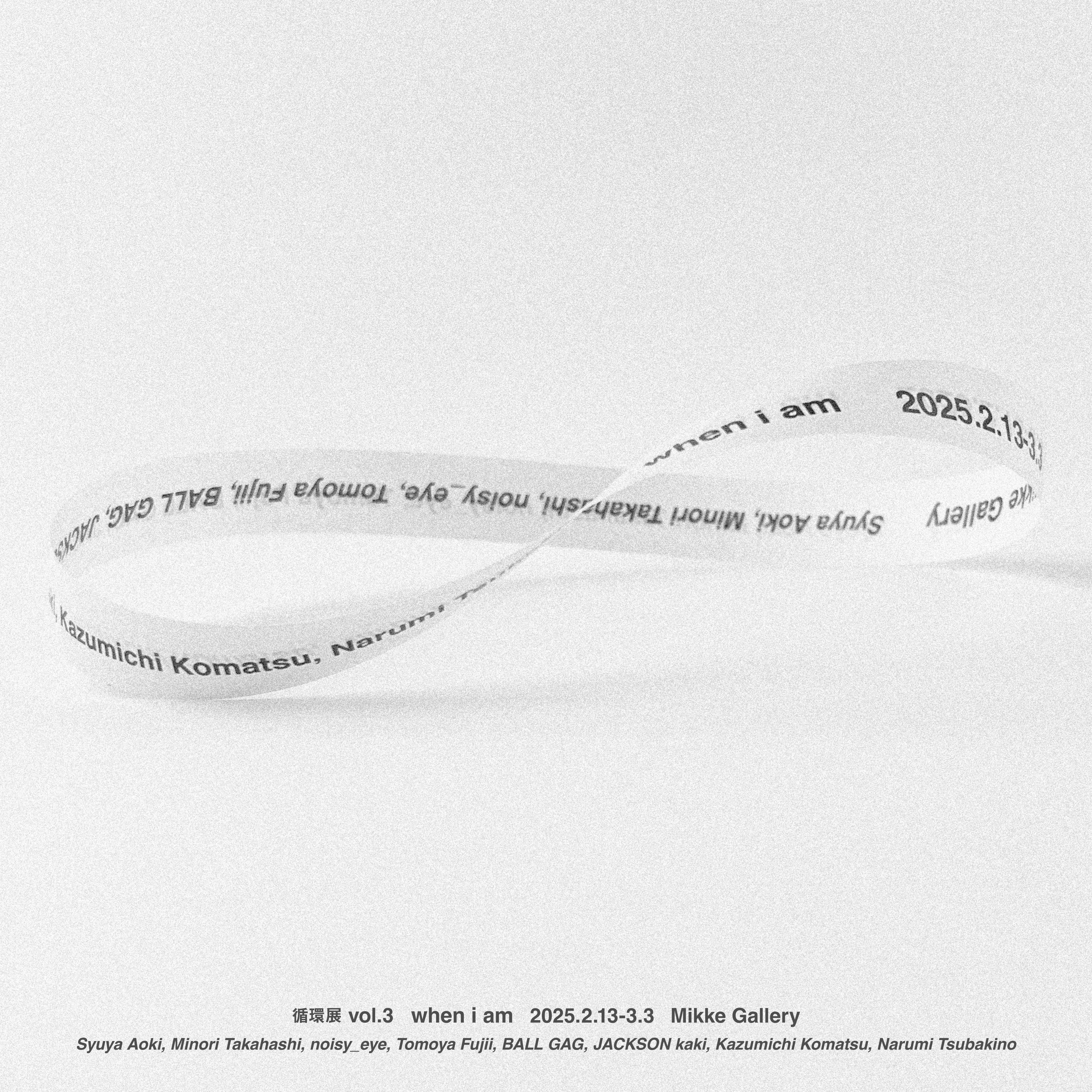

「when i am 循環展vol.3」

「when i am 循環展vol.3」

Mikke キュレーターズコンペ受賞者展第二弾

「when i am 循環展vol.3」

会期

5F Gallery 2025.2.13 [Thu] - 3.3 [Mon] 11:00-19:00 Closed|Tue, Wed

1F Window 2025.2.13 [Thu] - 3.3 [Mon] 6:30 - 21:30

会場 Mikke Gallery

〒160-0004 東京都新宿区四谷1丁目4 四谷駅前ビル 5F JR四ツ谷駅徒歩30秒

入場料 500円 (お支払い方法は現金のみとなります)

トークイベント

日時: 2025年3月2日(日)17:30〜19:00

登壇者: 平井靖史(慶應義塾大学文学部教授)、小松千倫、JACKSON kaki、李静文

Curator

李 静文

Artist

青木柊野/小松千倫/JACKSON kaki/髙橋美乃里/椿野成身/noisy_eye /藤井智也/BALL GAG(五十音順)

vol.1&vol.2 organizers:noisy_eye 、藤井智也 、戒田有生

Sponsored by Mikke(一般社団法人Open Art Lab)

Supported by 鏑木由多加、株式会社TODOROKI

本展「when I am」では、循環展の第3回として過去展の中に潜まれる時間という目の見えない概念を抽出し、循環する展示での継続性と変化を観客に示し、次に循環させる。

時計の針が回るから時間が存在するのではなく、日々過ごしている中に時間が流れているのだ。形がなく、音がなく、質量がなく、測ることしかできない。この度、8名のアーティストは彼ら自身の秤を用いて「時間」を見せる。展覧会はアーティストたちが日々の生活の中で感じる時間の流れや瞬間の感覚を表現し、作品が「私はいつ、どのように存在するのか」という問いに答えるように構成する。

MR(複合現実)、立体、写真、絵画、インスタレーション作品を取り入れ、現在・過去・未来・そして最後に予言、このような流れでデジタル時代における「瞬時の更新」と「持続的な存在」の緊張関係と、個人の経験の変化における時間の実体験を示唆するテーマを表現する。

キュレーション自体も時間の主観性を表現する手段の一つとして機能し、鑑賞行為もその一環として時間の流れを体験する多層的な構造を提示する。この入れ子構造によって時間の体験が多次元的で相互作用する層として存在することから、「時間とは何か」という問いへの答えは、鑑賞者一人一人の認識の中に見出されるのである。

時計の針が回るから時間が存在するのではなく、日々過ごしている中に時間が流れているのだ。形がなく、音がなく、質量がなく、測ることしかできない。この度、8名のアーティストは彼ら自身の秤を用いて「時間」を見せる。展覧会はアーティストたちが日々の生活の中で感じる時間の流れや瞬間の感覚を表現し、作品が「私はいつ、どのように存在するのか」という問いに答えるように構成する。

MR(複合現実)、立体、写真、絵画、インスタレーション作品を取り入れ、現在・過去・未来・そして最後に予言、このような流れでデジタル時代における「瞬時の更新」と「持続的な存在」の緊張関係と、個人の経験の変化における時間の実体験を示唆するテーマを表現する。

キュレーション自体も時間の主観性を表現する手段の一つとして機能し、鑑賞行為もその一環として時間の流れを体験する多層的な構造を提示する。この入れ子構造によって時間の体験が多次元的で相互作用する層として存在することから、「時間とは何か」という問いへの答えは、鑑賞者一人一人の認識の中に見出されるのである。

2025.02

Artist Profile

Photo by saikouu

青木柊野 Shuya AOKI

1998年秋田県出身。東京工芸大学写真学科中退。

2017年に発表された作品群「hill」を皮切りに、作品展示、パブリケーションを通して、実験的な作品を多数発表しています。そのアプローチは多岐に渡り、薬剤を用いたエフェクティブなフィルム写真表現をはじめ、「luminous body’s」(2018)では、古いPCのストレージ容量に負荷をかけることによって生じるバグをキャプ チャする手法で制作、「autonomy」(2019)では、撮りためた無数の写真から、AIを用いて新たな図像を生成するなど、作品制作を通じて写真表現を拡張する試みを続けてきました。アナログから人工知能、プロジェクト「cejitos」(2023)では無意識のタイピングからアメリカへのフィールドワークを行うなど、幅広い制作手法を取り入れることで、写真史における現況と自覚的に向き合い続けています。

Photo by Tomoya Fujii

小松千倫 Kazumichi KOMATSU

1992年高知県生まれ。2022年京都市立芸術大学大学院美術研究科博士(後期)課程美術専攻メディア・アート領域修了。音楽家、美術家、DJ。

これまでに、angoisse (バルセロナ)、BUS editions (ロンドン)、flau (東京)、Manila Institute (ニューヨーク)、psalmus diuersae (サンフランシスコ)、REST NOW! (ミラノ)等、様々なレーベルやパブリッシャーより複数の名義で膨大な数の音源をリリースしている。ある情報の伝達や保存における根源的な諸技術のあり方を光や音をもちいて作品制作・研究を行なっている。

Photo by saikoo

JACKSON kaki

1996年静岡県生まれ、情報科学芸術大学院大学在籍。

アーティスト、DJ、VJ、映像作家、グラフィックデザイナーとして活動する。VR/AR、3DCG、映像、パフォーマンス、インスタレーション、サウンドなど、マルチメディアを取り扱い、身体の自然と、バーチャル・リアリティーの概念について制作とリサーチを行う。アート・プロジェクトのディレクター・キュレーターとしても活動し、2022年には渋谷のクラブ「CONTACT」を使用し、アート・プロジェクト「Imaginary Line」を開催、2023年にはEASTEAST_TOKYOのVideo/ Sound/ Performanceプログラムを金秋雨と共にキュレーション、CALM & PUNK GALLERYにて開催された「ZOR」のディレクターを勤める。

Photo by saikoo

髙橋美乃里 Minori TAKAHASHI

1994年神奈川県生まれ。2020年多摩美術大学絵画学科油画専攻卒業。

主な展示に、「BankART AIR 2021 SPRING」(神奈川)2021、「1_WALL 24」(ガーディアン・ガーデン/東京)2021、「もののの」(Curated by there for collective/東京)2022、「アトランティック・タッチ」(BOOTLEG gallery/東京)2023、「六本木アートナイト」(東京ミッドタウン/東京)2024、等。

Photo by Narumi Tsubakino

椿野成身 Narumi TSUBAKINO

1995年生まれ、大阪府出身。2018年、京都造形芸術大学 美術工芸学科油画コース卒業。2020年、京都造形芸術大学大学院 ペインティング領域 修士課程修了。2022「6 Artists」ギャラリー小柳 東京、「echo chamber」EUKARYOTE 東京、「five展」日本橋三越本店コンテンポラリーギャラリー 東京、2024「東 京都展」WHAT CAFE 東京、「覚えてるか -いや、覚えてない。」yuge alternative space 京都。

Photo by Tomoya Fujii

美術家。1987年生まれ。

デザインアカデミーアイントホーヴェン(オランダ)で学ぶ。 ヨーロッパへの留学後、数年間の海外生活を経て帰国。テクノロジーと人間の関係、オンラインにおける人間のアイデンティティーをテーマに作品を制作、発表している。香川県高松市にてギャラリーを運営し、展示企画も行う。またアーティストデュオ「orm」としても活動している。 主な展示として、「150年」(orm名義, 東京, 2025)、愛媛県四国中央市芸術祭「十一面」(愛媛, 2024)、「セルフケア」(Syndicate, 香川, 2024)、「アトランティック・タッチ』(BOOTLEG gallery, 東京, 2023)。 第21回グラフィック 1_WALL 都築潤奨励賞受賞。

Photo by Tomoya Fujii

藤井智也 Tomoya FUJII

美術家。1984年香川県生まれ。

現代社会に氾濫するイメージ、物質との関係性を起点に、立体や映像で再構築を行い作品を生成している。主な展覧会に、「150年」(orm名義、東京、2025)「亡霊のジレンマ」(229 GALLERY、東京、2023)、アトランティック・タッチ (BOOTLEG gallery, 東京 2023)、「Goodbye, then Hello」(ホテル アンテルーム 京都、京都、2022)、NEW VISIONS #03 (G/P gallery Shinonome, 東京、2016)など。 受賞歴に2016、17年「TOKYO FRONTLINE PHOTO AWARD」ファイナリスト、2021年 「JAPAN PHOTO AWARD」 シャーロット・コットン、シャオペン・ユアン賞受賞、WATOWA ART AWARD 2022 ファイナリストなど。香川県高松市にあるアーティストランスペース「Syndicate」にて企画、運営としても活動している。

Photo by Tomoya Fujii

1999年岩手県生まれ。2022年に東北芸術工科大学芸術学部美術科洋画コース卒業。同年、東京藝術大学大学院美術研究科(修士課程)先端芸術表現専攻佐藤研究室入学。

大学時代から『インターネットを扱う人』をテーマにインターネットなどの情報媒体を前提とした現代の文化・思想・行動原理の形成について興味を持っています。サブカル/ミーム/哲学/民俗学/人類学/社会学などから引用しながら、写真/映像などのメディアや物神的な立体物を制作しています。それらを制作物は、サイバネティックな形成に至る「現代の寓話」をー一時代の匿名者によるストーリングテリングとしてー表現としています。

Talk event view

https://mikke-gallery.com/exhibition/jyunkantenvol3