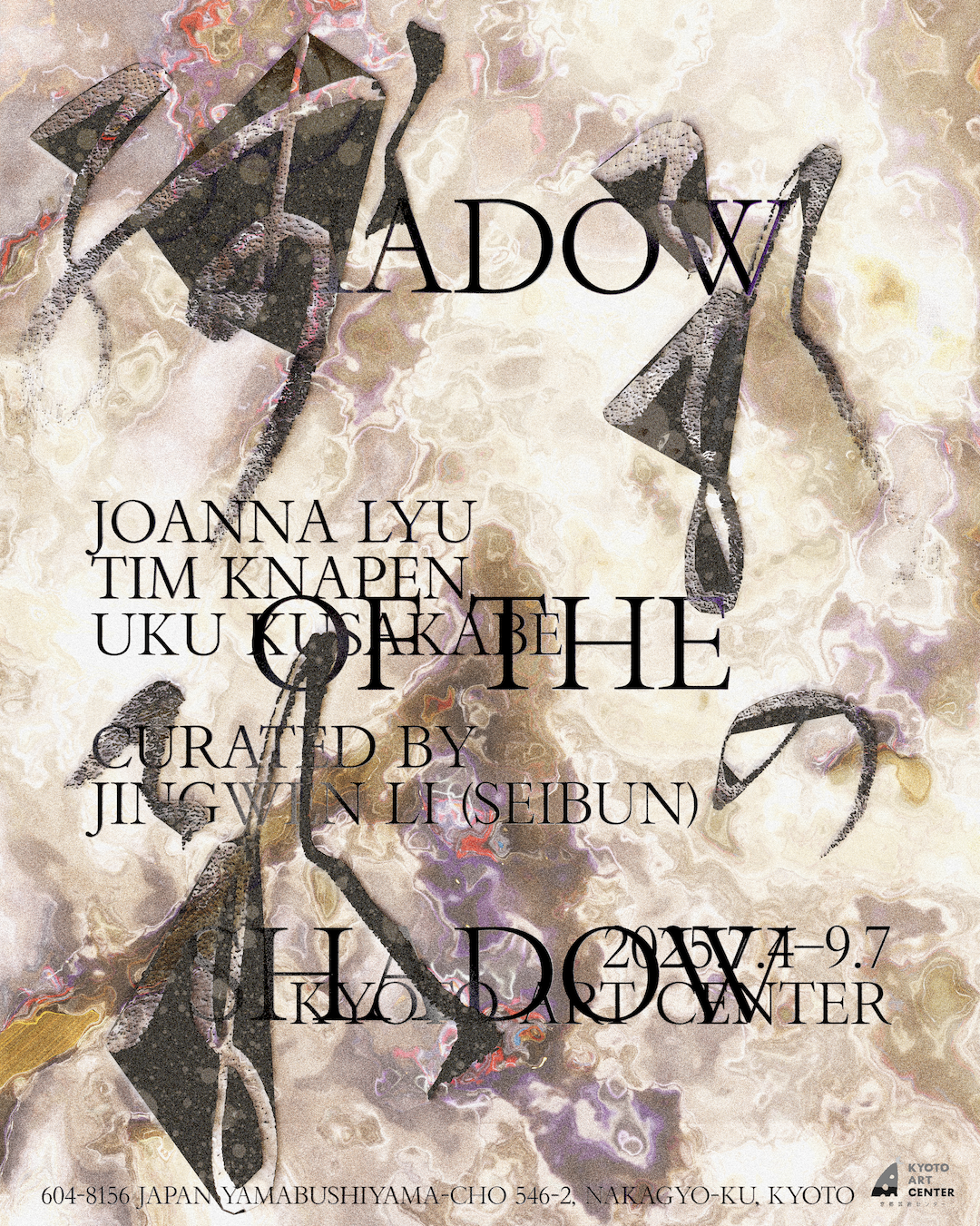

Shadow of the Shadow

selected project of Kyoto Art Center Co-program 2025, Category B

selected project of Kyoto Art Center Co-program 2025, Category B

影の残影 | Shadow of the shadow

2025年7月4日(金)~2025年9月7日(日)

キュレーター:李静文|Jingwen Li(Seibun)

アーティスト:Joanna Lyu、Tim Knapen、日下部浮|Uku Kusakabe

メインビジュアル:八木幣二郎|Heijiro Yagi

インストーラー:米村優人、片岡周介

映像監理:川崎麻耶

コーディネート:黄宇曦、三好帆南、西田祥子(京都芸術センター)

テクニカルコーディネート:米村優人、十河陽平

サポート:野村純平

アーティスト:Joanna Lyu、Tim Knapen、日下部浮|Uku Kusakabe

メインビジュアル:八木幣二郎|Heijiro Yagi

インストーラー:米村優人、片岡周介

映像監理:川崎麻耶

コーディネート:黄宇曦、三好帆南、西田祥子(京都芸術センター)

テクニカルコーディネート:米村優人、十河陽平

サポート:野村純平

京都芸術センターでは、Co-program2025 カテゴリーB 採択企画として、インディペンデント・キュレーターの李静文による展覧会「影の残影/Shadow of the Shadow」を開催します。

本展は、デジタル技術が私たちの知覚や記憶にまで影響を与えている現代の状況を前提に、この時代の「リアル」とは何か、「主体」とは何かを問い直します。李静文によって招聘された複数のバックグラウンドを持つ3名のアーティストJoanna Lyu、Tim Knapen、日下部浮は、映像、インスタレーション、AI技術を用いたゲームなどを提示し、現実と虚構の境界を揺さぶる作品を展開します。

出品作品に共通するのは、映像の不完全さや、断片化された記憶、そして明確には捉えられない余韻=残影です。鑑賞者はこれらの曖昧な像と対峙し、自らの知覚、解釈、想像力によって、その“影”を内側から立ち上げていくことになるでしょう。

本展は、デジタル技術が私たちの知覚や記憶にまで影響を与えている現代の状況を前提に、この時代の「リアル」とは何か、「主体」とは何かを問い直します。李静文によって招聘された複数のバックグラウンドを持つ3名のアーティストJoanna Lyu、Tim Knapen、日下部浮は、映像、インスタレーション、AI技術を用いたゲームなどを提示し、現実と虚構の境界を揺さぶる作品を展開します。

出品作品に共通するのは、映像の不完全さや、断片化された記憶、そして明確には捉えられない余韻=残影です。鑑賞者はこれらの曖昧な像と対峙し、自らの知覚、解釈、想像力によって、その“影”を内側から立ち上げていくことになるでしょう。

curator’s memo

本展について

私たちは今、あらゆる現実がデジタルに触れ、複製され、演算される時代に生きています。マウスカーソルに代わる指先、SNS で交わされる会話、AI が生成する画像̶̶ 気づけば、私たちの「現実」は無数のデジタルタッチによって織りなされる布のようになっています。数値や記号によって輪郭づけられる「再構成されたリアル」の中で、知らず知らずのうちに自分の知覚や記憶さえもが書き換えられていきます。では、その先に、私たちは何を「本当」、何を「本当の自分自身」と認識するのでしょうか?

本展「影の残影」は、そうしたデジタル社会における「リアル」の意味と、そのリアルさが人間の知覚や主体性にどう影響するかを問い直します。参加作家のJoanna Lyu、Tim Knapen、日下部浮の三名は、映像、インスタレーション、AI 技術を用いたゲームなどを提示し、現実と虚構の境界線をゆさぶるような作品を展開します。

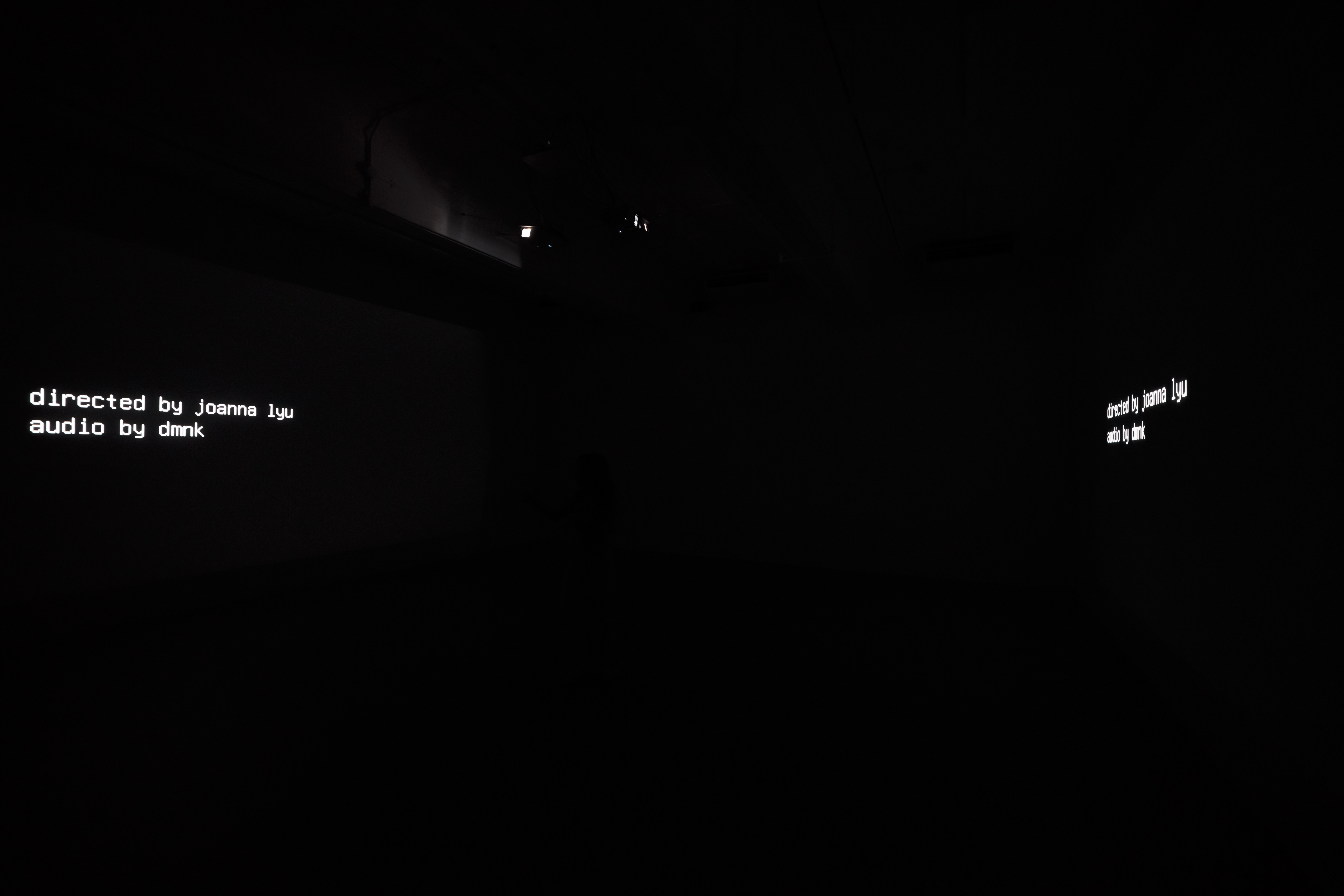

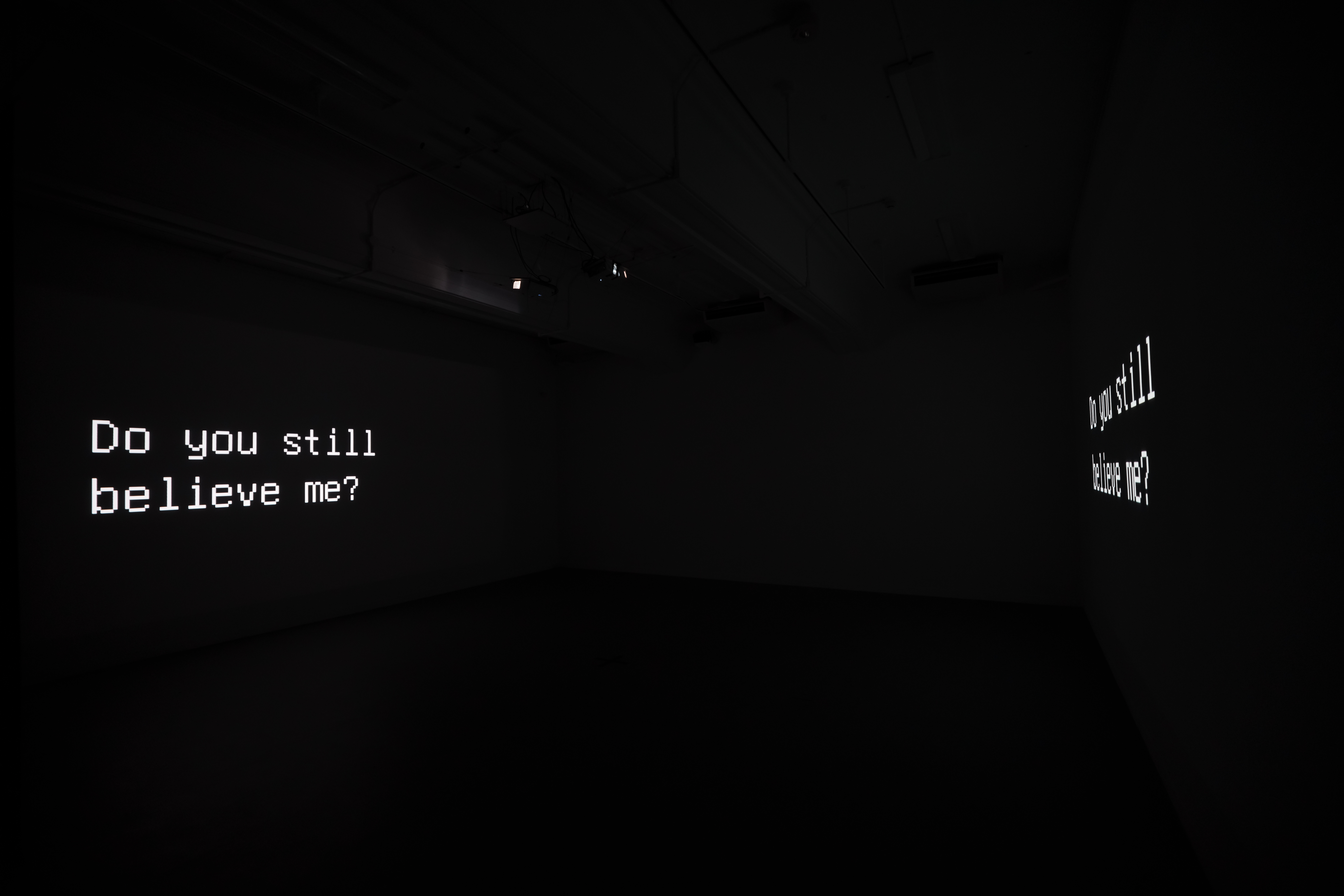

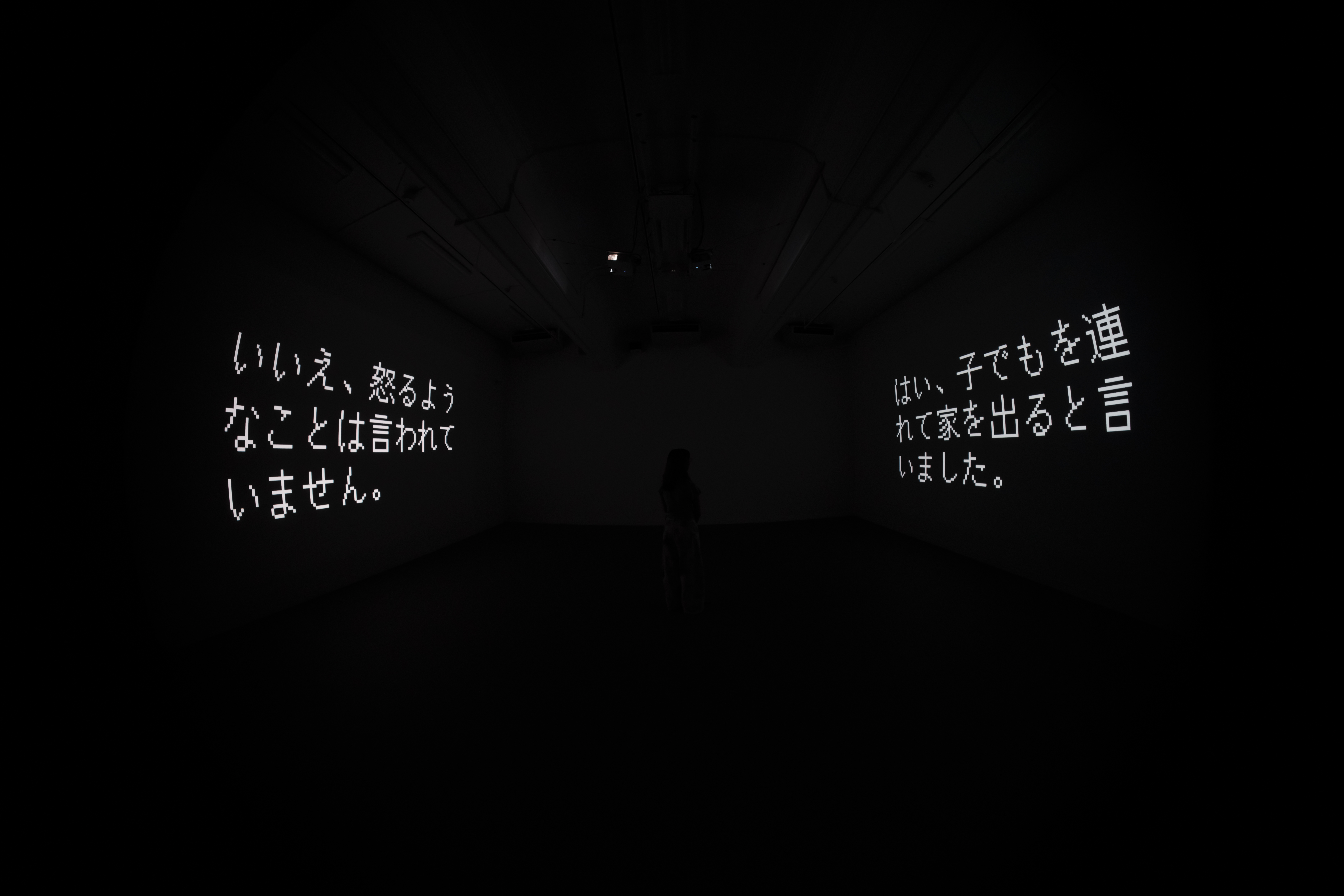

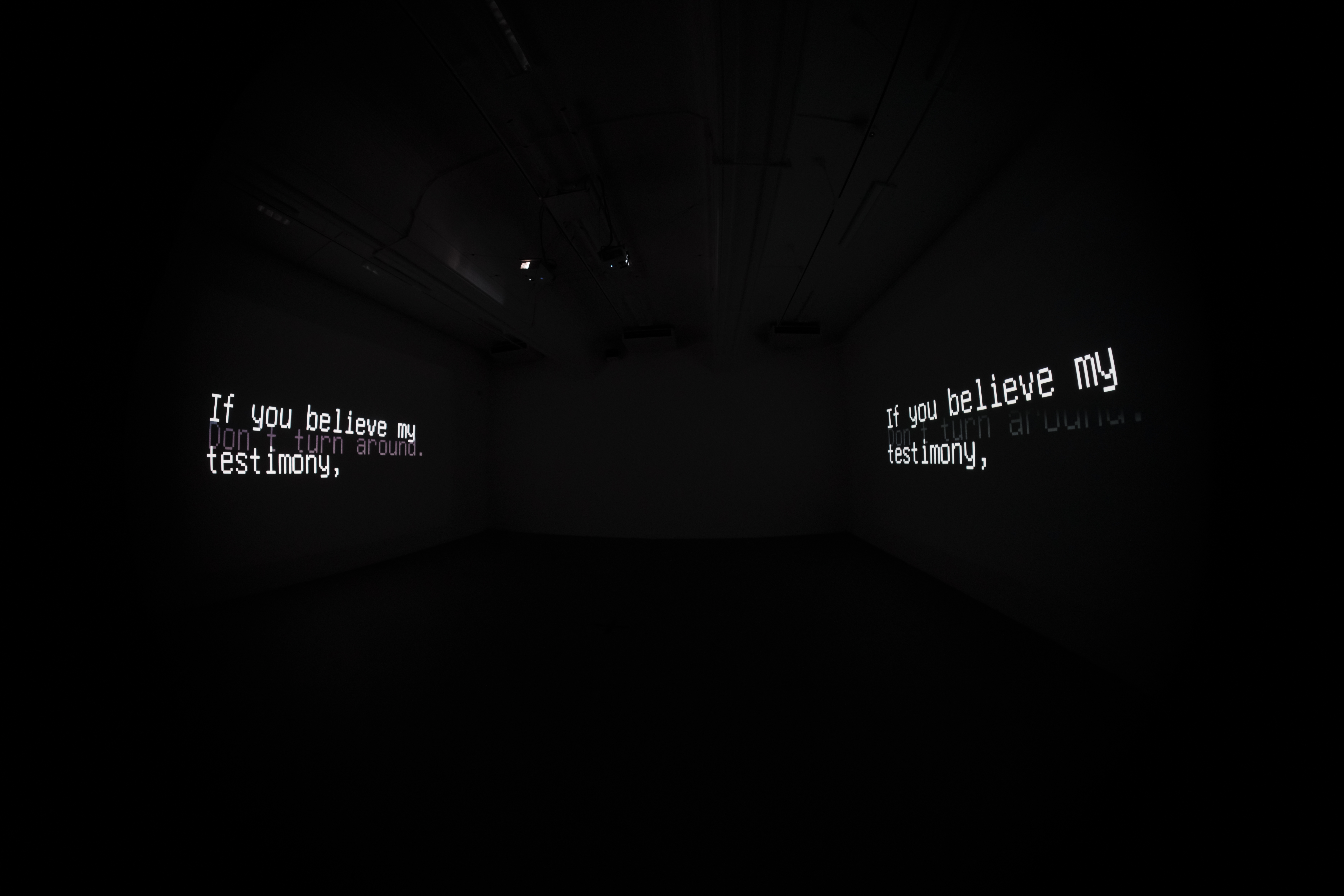

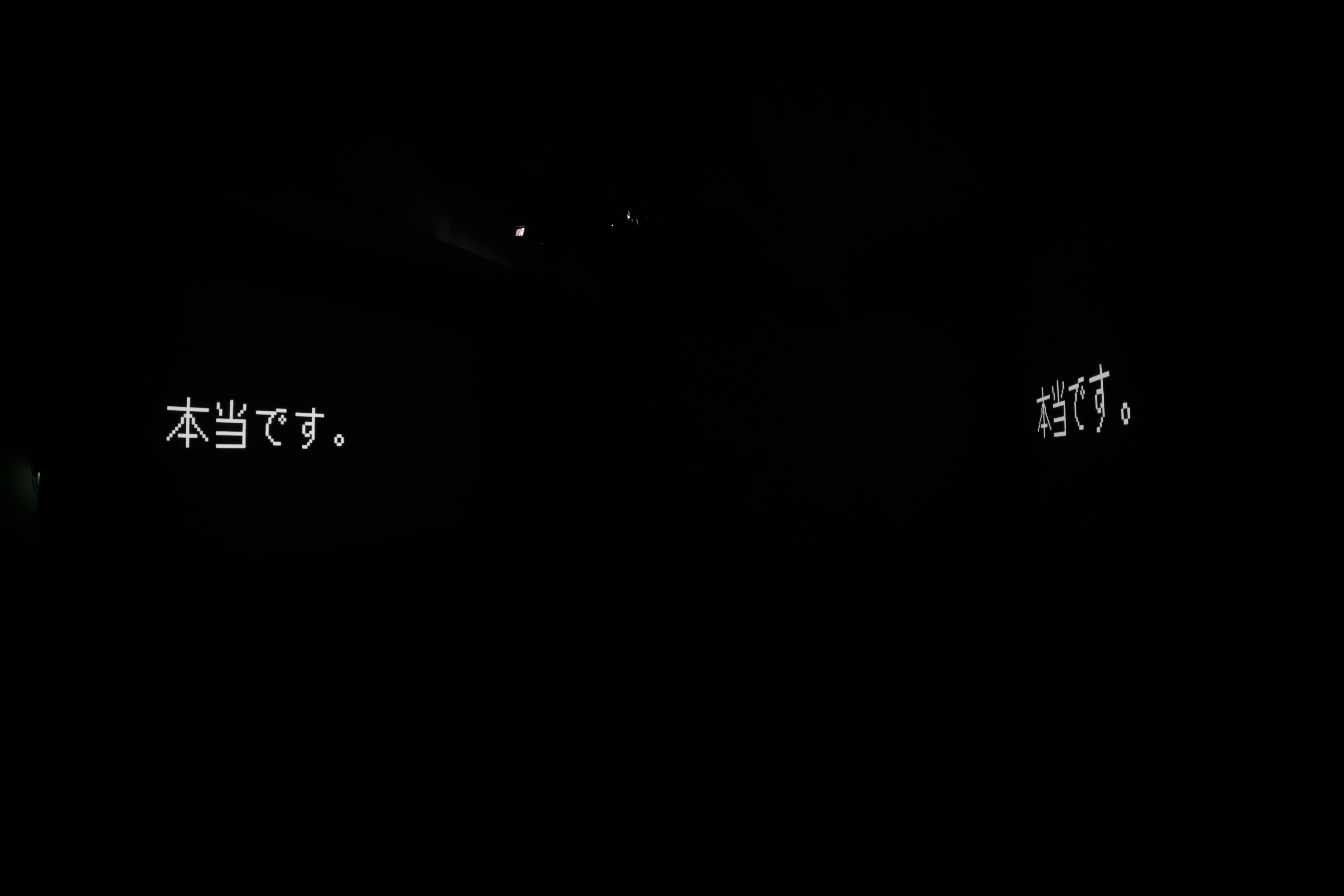

Joanna Lyu の作品《Blinders》では、馬の視界の脇を遮る"blinders"(遮眼帯)をモチーフに、私たちもまたデジタル時代の" 選択的視覚" に慣らされつつある状況を提示します。本作は選択型アドベンチャーゲームの形式で、2018 年にアメリカを震撼させた実在の犯罪記録『Polygraph and Interview with Christopher Watts』のテキストをベースに、観客に次々と判断を迫り、スクリーン越しの「真実」の脆さを暴きます。しかしどれを選んでも、事件の「全体像」には決して到達できません。法廷記録という「客観的事実」であるはずの素材が、イマーシブな体験を通じて次第に主観的な物語へと変容していく過程で、デジタル時代の真実とは結局、私たちが「選択的に見る断片」の集合でしかないのかもしれない、という危うい気付きが浮上します。作品タイトルの"blinders" は、馬を誘導する装置であると同時に、私たちが知らずに装着している「デジタル的な遮眼帯」の隠喩でもあるのです。

Tim Knapen の作品《Infinite》は、「AI は創造性を模倣できるのか?」という問いから生ま

れました。逆説的なほどシンプルなゲーム形式で、人間の想像力の豊かさ及び本能的な創造力を提示します。タングラムパズルのようなアルゴリズム生成図形を見た瞬間、雲の形から動物を見つける子どものように、私たちの脳は自動的に「何かに見える」パターンを探し始めます。アルゴリズムが生み出すのは単なる幾何学模様に過ぎませんが、鑑賞者がそれらを「犬」や「踊る人形」や「未知の星座」として解釈する瞬間、作品は完成します。むしろその「技術の魔法」の奥にある真実を再認識することによって、本作が完成します。最も驚嘆すべきは、AI ではなく、些細な刺激から無限の意味を紡ぎ出す人間の心そのものです。

日下部浮の作品《A Hollowed Planet》シリーズの最新作では、Google Earth 内に広がる写

真空間の中に生息している架空の思念体「MONOCK」が京都に出現します。日下部はフィールドワークと自ら執筆した小説を元に、デジタルアーカイブに堆積した時間の層を詩的に解剖します。映像作品ではMONOCK が京都のストリートビューに潜む時空の歪みを解説し、立体作品では平安京の碁盤状都市計画と渋川春海の星図を重ね合わせます。MONOCK がデジタル領域でこの世界の未知を探っていく姿勢は、まるで昔から人間が星空を読解しそこに秩序(=物語)を見出そうとしてきた姿に重なります。 鑑賞者はMONOCK を通して昔の未知への衝動を呼び起こします。不完全な情報から意味を構築する自身を意識することによって、フィクションとして再構成された私たちの「現実」を客観視します。

以上3名のアーティストによる作品群に共通するのは、映像の不完全さや、断片化された記憶、そして明確には捉えられない余韻=残影です。鑑賞者はこれらの曖昧な像と対峙しながら、自らの知覚、解釈、想像力を通して、その“影” を内側から立ち上げていくことになります。「観ること」が単なる情報の受容ではなく、主体的(subjective)な行為であることを体験する空間がここに広がります。

キュレーションについて

本展は、デジタル時代におけるキュレーションの立場そのものに対する実践的な問いかけでもあります。特に現在、取り扱う情報量の多さだけではなく、AI は言語生成や画像編集といったクリエイティブプロセスの多くを担うようになり、展覧会テキストの作成ですら、キュレーターの独自性を失いかねない時代が到来しています。(本展のステートメントもAI にサポートされています。)そのような中で、インディペンデントキュレーターが果たすべき役割とは何でしょうか?

近年、美術館に限らず、オルタナティブスペースやギャラリーでも、展覧会の形態は「出版型」(一度きりの成果物)から「サービス型」(継続的な体験)へとシフトしている傾向があります。このような転換を単純に良し悪しで語ることは、あまりにも二元的な理解にとどまってしまいますが、「サービス型」展覧会の中で注意すべき点は多くあると思います。例えば、展覧会のテキストを理解することによって展覧会を理解することについて、テキストはすでに補助的な説明文ではなく、「解釈の権力」や「見ることを支配する力」となりつつあります。私自身もテキストや鑑賞空間をいかに鑑賞者が理解するために作るかを考えてきましたが、今回、あらためて「観る」という体験そのものから出発したいと考えました。ただ作品を見るのではなく、見る行為そのものが物語化されるような空間、つまり鑑賞者が「自分の存在に気づく部屋」のような展覧会を目指します。

そのため、本展ではキュレーションの“権力”(=物事を動かす能力)をあえて強くさせ、インスタレーションの構成自体を展示空間に組み込み、単なる作品の展示ではなく、展覧会が作品と空間に入り込む鑑賞者の身体を包摂し、一体的に構成されることを目指します。これは、RPG ゲームにおいてプレイヤーが最初に訪れる「チュートリアル部屋」に近いものです。強制されながらも自然に、自らの機能や役割に気づいていく──現実の展示空間でそのプロセスを身体化することで、鑑賞者はやがて、展示そのものの語り手=主体(subject/main actor)として立ち現れるのです。

鑑賞とは受動的な消費行為ではなく、自らの存在や直観、身体性を通じて意味を編み出す、能動的かつ詩的な行為であるべきだと、私は考えます。けれども、この空間がほんとうに機能するかどうかは、〈見る〉という受動的な行為が、いつ、どのように能動的な〈行動〉へと裏返るかにかかっています。作品の前にただ立ち尽くすだけでは、鑑賞者は依然として作品と二項対立の位置にとどまります。本展は能動的な誘導だけではなく、来場者が「見る主体」(=subject) と「見られる対象」(=object = 作品) の二重像として現れることによって、すでに内面化された鑑賞という行動を意識させます。最終的な選択権は鑑賞者自身に委ねられるしかないのですが、鑑賞者は展示に「説明される」存在から、「応答を引き出す」存在へと変わります。

現代において、リアルとは何か。主体とはどこに宿るのか。AIが予測不能な判断を下す「ブラックボックス」を抱えるように、私たち人間にも、言葉にできない瞬間のひらめきや違和感、あるいは無意識の直観といった、自らも読み解けない内部の領域=「内なるブラックボックス」が存在します。私はこの展覧会を通して、鑑賞者がそのブラックボックスに触れるきっかけを生み出したいと考えています。それは必ずしも明確な気づきや結論をもたらすものではなく、むしろ捉えきれない残像のように、鑑賞者の中に「影」として残り続けるものかもしれません。

「影の残影」とは、こうした固定化された枠組みの中に現れる曖昧な痕跡を手がかりに、技術と人間、現実と虚構の狭間で、あらためてその一見シンプルでありながら、きわめて難解な問い──『私は何者なのか』を問い直す入口です。もしこの時代の展覧会が生きたオペレーティングシステムであるならば、キュレーションとは、社会̶ 技術̶ 感覚が交錯する複雑なプロセスにおける調整行為であり、それこそがインディペンデントキュレーターの目指す役割だと考えています。

2025 年6 月

本展キュレーター:李静文

本展キュレーター:李静文